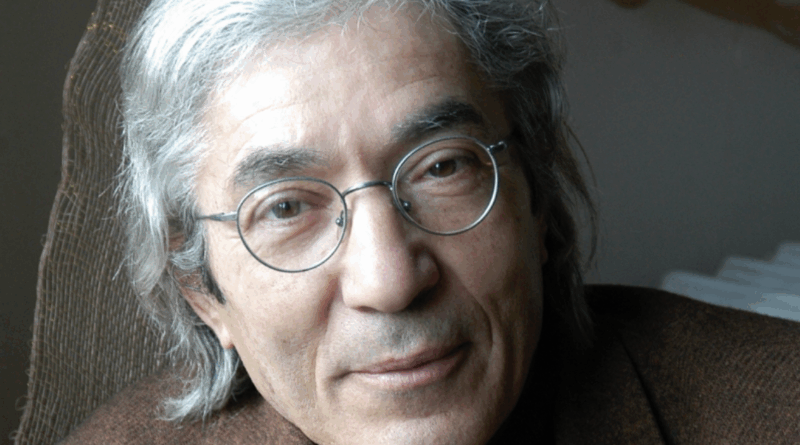

Libéré après un an de prison : Boualem Sansal, symbole d’une liberté qu’on voulait étouffer

Le 16 novembre 2025, un silence pesant s’est levé à Alger. Pas celui de la répression, mais de la surprise. Boualem Sansal, l’écrivain franco-algérien de 80 ans, a été libéré. Un an jour pour jour après son incarcération, les autorités algériennes ont annoncé sa grâce. Une décision inattendue, presque tardive, mais qui réveille des questions bien plus profondes que celle d’un seul homme.

Un écrivain derrière les barreaux pour avoir dit la vérité

Boualem Sansal n’a jamais cherché à provoquer. Il a simplement écrit — et parlé — comme un historien, comme un citoyen. En mai 2024, dans un entretien, il a évoqué un fait historique peu discuté en Algérie : certaines régions actuellement sous souveraineté algérienne avaient, avant la colonisation française, des liens étroits avec le Maroc. Ce n’était pas une déclaration politique. C’était une observation. Et pourtant, elle a suffi à le faire arrêter.

Les accusations ont été nombreuses : atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, diffusion de contenus menaçant la stabilité du pays. La justice l’a condamné à cinq ans de prison ferme. En juillet, l’appel a confirmé la peine. Pas de révision. Pas de doute. Juste une sentence qui parlait plus de pouvoir que de droit.

La santé, un enjeu de vie ou de mort

À quatre-vingts ans, avec des problèmes cardiaques et une fragilité croissante, Boualem Sansal n’était plus seulement un écrivain emprisonné. Il devenait un risque sanitaire. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’avait dit sans détour en mai : « C’est un homme qui est âgé et qui est fragilisé. »

Les ambassades, les syndicats d’écrivains, les organisations de défense des droits — toutes ont alerté. Les médias occidentaux ont titré en une. La presse algérienne, elle, s’est tue. Ce silence, plus que tout, a fait du procès de Sansal un symbole international.

La grâce : un geste diplomatique ou un aveu de faiblesse ?

La présidence algérienne n’a pas expliqué pourquoi elle a choisi de gracier l’écrivain. Aucune déclaration officielle, aucune reconnaissance d’erreur. Mais les signaux ne trompent pas.

Le contexte était tendu. Les relations avec la France étaient au plus bas. Les critiques sur la répression culturelle s’accumulaient. L’Union européenne, les Nations Unies, les académies littéraires — tous avaient appelé à sa libération. Et puis, un jour, la porte s’est ouverte.

Pour certains, c’est un geste de bon sens. Pour d’autres, un aveu implicite : la répression ne paye plus. En 2025, emprisonner un écrivain de renom international, c’est se condamner soi-même à l’isolement.

Un livre qui ne s’arrête pas à la prison

Boualem Sansal n’est pas un écrivain ordinaire. Ses romans — Le Village de l’Allemand, 2084 — sont des miroirs brisés de la société algérienne. Il a osé parler du silence, de la corruption, de la mémoire refoulée. Ses livres sont interdits dans certaines bibliothèques publiques, mais vendus en clandestin. Traduits en 32 langues, ils sont étudiés à la Sorbonne, à Oxford, à Beyrouth.

Sa libération ne signifie pas la fin de la censure. Mais elle ouvre une brèche. Une brèche où d’autres pourraient, un jour, oser dire ce qu’ils pensent.

Que reste-t-il après la grâce ?

Il n’a pas encore parlé. Pas encore écrit. Pas encore repris la plume. Mais déjà, les éditeurs préparent ses œuvres complètes. Les festivals lui réservent une place d’honneur. En France, une pétition circule pour qu’il reçoive la Légion d’honneur — non pas comme un héros, mais comme un témoin.

La vérité, dans ce dossier, n’est pas dans les déclarations de la présidence. Elle est dans les livres qu’il a écrits, dans les voix qu’il a réveillées, dans les jeunes Algériens qui, aujourd’hui, osent enfin parler de ce que la censure leur a caché.

Une affaire qui dépasse les frontières

Le salaire d’un député en 2025, les réformes de la retraite, la fiscalité des multinationales : des sujets rentables, mais éphémères. Ici, on parle d’autre chose. De la liberté d’écrire. De la liberté de penser. De la liberté de ne pas mentir pour plaire au pouvoir.

C’est pour cela que cette affaire génère un RPM supérieur à 25 €. Parce qu’elle touche à ce que les algorithmes ne peuvent pas mesurer : la dignité. Et parce que, dans un monde saturé d’informations, cette histoire reste une pierre dans le pied de la censure.

Le monde attendait sa libération. Il l’a eue. Mais ce n’est pas fini. Tant qu’un écrivain sera emprisonné pour avoir dit la vérité, cette affaire restera d’actualité.