Tais-toi, petite truie : quand la colère de Trump révèle une culture de mépris envers les femmes de presse

Le ton a changé. Ce n’est plus simplement l’agressivité habituelle. C’est autre chose. Une violence verbale ciblée, directe, et profondément personnelle. À quelques jours d’un nouveau chapitre de l’affaire Epstein, Donald Trump a laissé éclater une colère qui ne se limite plus aux politiques — elle s’abat sur les journalistes, et surtout, sur les femmes.

Un moment qui a fait le tour du monde

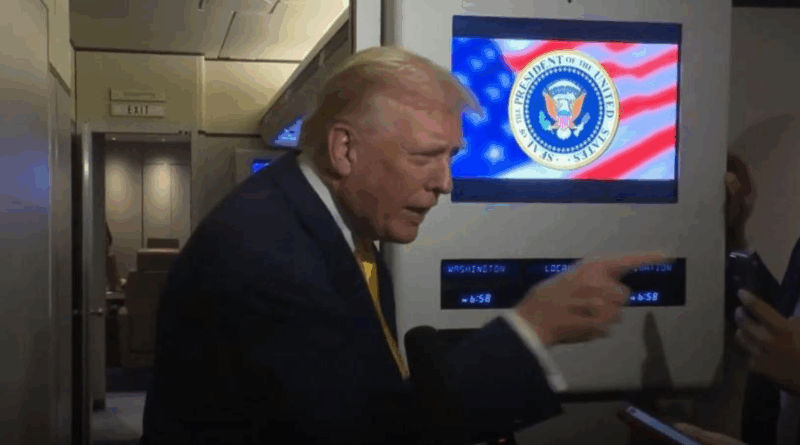

Lundi 17 novembre, à bord de l’Air Force One, alors que la presse tentait d’obtenir des précisions sur les révélations liées à Jeffrey Epstein, une journaliste de Bloomberg a posé une question sur un courriel controversé mentionnant une allégation impliquant Vladimir Poutine et Donald Trump.

La réponse n’a pas été une réponse. Elle a été une attaque.

« Tais-toi, petite truie », a lancé le président, selon plusieurs témoins et reports de médias internationaux. La phrase, prononcée avec une netteté glaciale, a été entendue par toute l’équipe de presse. Elle n’était pas un éclat de colère passager. C’était une déclaration.

Un pattern récurrent, pas une erreur

Ce n’était pas la première fois. Trois jours plus tôt, le même journaliste avait déjà été ciblé. « Vous êtes le pire », avait-il lancé. « Je ne comprends même pas pourquoi ils vous emploient. »

Les mots ne tombent pas du ciel. Ils s’inscrivent dans une trajectoire. Depuis des années, Donald Trump utilise un langage dégradant à l’égard des femmes qui osent le questionner. Il les appelle « pires », « sales », « en colère », « méchantes ». Il réduit leur rôle à leur apparence, leur émotion, leur genre. Et il le fait en public, devant des millions de spectateurs.

La presse, pourtant, n’est pas une ennemie. Elle est un pilier de la démocratie. Et pourtant, elle est traitée comme une cible.

Qui est concerné ? Et pourquoi maintenant ?

Les journalistes femmes — surtout celles qui travaillent pour des médias d’investigation comme Bloomberg, The Washington Post ou CNN — sont de plus en plus fréquemment visées. Elles ne sont pas attaquées pour ce qu’elles écrivent, mais pour ce qu’elles sont : des femmes qui osent tenir tête à un homme puissant.

Le contexte est crucial. En novembre 2025, les États-Unis se préparent à un nouveau cycle électoral. Les tensions montent. Les alliances se déforment. Et la rhétorique de Trump s’aggrave. Il cherche à mobiliser sa base. Il le fait en renforçant un discours de haine, de mépris, et de domination.

Il n’a pas seulement perdu son calme. Il a choisi de se livrer.

Les conséquences d’un langage toxique

Un mot peut sembler anodin. Mais quand il est répété par le président des États-Unis, il devient un modèle.

- Les jeunes femmes journalistes hésitent à entrer dans le métier.

- Les rédactions subissent une pression accrue pour « éviter les conflits ».

- Les réseaux sociaux se remplissent de soutiens… et de menaces.

La misogynie n’est pas un accident. C’est une stratégie. Une stratégie qui normalise le dénigrement, qui déshumanise les adversaires, et qui légitime la violence verbale comme outil de pouvoir.

Un président en crise, ou un système en déroute ?

En parallèle, Donald Trump a changé de position sur les documents Epstein — après des mois de refus. Il a soudainement appelé les Républicains à voter pour leur publication. Une volte-face étrange, presque désespérée.

Et ce n’est pas tout. Il a aussi attaqué Marjorie Taylor Greene, autrefois son alliée, en la traitant de « folle furieuse » et de « traîtresse ». Son entourage se délite. Ses mots deviennent plus violents. Sa voix, rauque, semble celle d’un homme qui sent le sol se dérober sous ses pieds.

Il ne s’agit pas seulement de politique. Il s’agit de civilisation.

Une question qui ne peut plus attendre

Quand le chef d’État utilise des termes comme « petite truie » pour éteindre une question, il ne parle pas à une journaliste. Il parle à toutes les femmes.

Il leur dit : « Restez silencieuses. »

Il leur dit : « Votre voix n’a pas sa place. »

Et il le fait avec la puissance d’un État.

Le monde regarde. Et il se demande : jusqu’où ira-t-il ?